業界レポート11月号 Vol.72

- info-am

- 2025年10月31日

- 読了時間: 9分

本レポートでは、オークネット会員様のビジネスのお役に立てますよう

大きなターニングポイントに差し掛かっている自動車産業にフォーカスした情報をタイムリーにお届けします。

執筆・編集:特定非営利活動法人 自動車流通市場研究所 理事長 中尾 聡

▼目次

【トヨタ・日産ともにEVの市場投入を強化!!低迷する市場の活性化に繋がるか!?】

【近年急速に拡大している販売形態「自社ローン」とは】

【スリランカへの中古車輸出で起きた短期的な変調をどうみるか!?】

1 自動車流通のトレンド

【トヨタ・日産ともにEVの市場投入を強化!!低迷する市場の活性化に繋がるか!?】

日産自動車は10月8日、新型EV(電気自動車)「リーフ」の国内仕様を発表しました。また翌9日には、トヨタ自動車が「bZ4X」を一部改良して発売するなど、EVの市場投入を

強化する旨、相次いで発表しています。未だ国内のEVシェアは2%程度に留まりますが、これを機に一気にEVが普及するのか、今回は、いま注目のこの2車種にフォーカスしてみま

す。

【「日産再建の切り札」として市場に投入される3代目「リーフ」】

8年ぶりのフルモデルチェンジとなった3代目「リーフ」は、次世代のクロスオーバーEVとして全面的に刷新されました。電池容量が78kWhで、航続距離(WLTCモード)は日本メーカーの国内向けEVでは最長レベルの702kmを実現しています。また17日から受注を開始した「B7」の最廉価グレードの価格は518万8700円(消費税込み)で、2代目の60kWh電池搭載車(税込み525万3600円)の価格を下回りました。ちなみに来年2月には、電池搭載量を抑え

た実質価格を350万円程度としたグレード「B5」も発売するとのことです。

これまでの「リーフ」は車載電池の品質不安でリセールバリューの低さが課題でした。しかし3代目はセル(単電池)の特性改善や温度管理システムの改善などで電池の劣化を大幅に抑制できるようにしたようです。これによって使い方にもよりますが、電池の保証期間が終了する8年後であっても電池の残存性能(SOH)が90%程度は維持できるようです。これをベースとして、5年の残価設定型ローンで販売する場合の保証残価率を従来の15%~20%程度であったものを30%まで高めるとしています。

「日産再建の切り札」「社運を懸けた新型車」として市場に投入される3代目「リーフ」。果たして期待に応えられるか注目されるところです。

フルモデルチェンジ並みの改良が図られた「bZ4X」

トヨタが一部改良した「bZ4X」は、電池容量を従来の71.4 kWhから74.7 kWhに引き上げ、満充電時の航続距離は国内最長レベルの746km(WLTCモード)と、約200 kmも延ばしています。価格も前輪駆動モデルで550万円(消費税込み)と従来モデルより50万円ほど安くなっています。

今回の改良では内外装のデザインも変更しています。外観では「ハンマーヘッド」をモチーフとしたフロントデザインを採用しています。内装は、インストルメントパネルのデザインを水平基調とし、薄くシンプルな形状に変更したようです。

トヨタが一部改良とは言え、ここまで基本性能や内外装デザインなどを引き上げるのは珍しく、フルモデルチェンジ並みの商品のテコ入れを図っています。その背景には、これまでのEV販売の苦戦があるようです。「bZ4X」はトヨタ初のEV専用モデルとして22年に投入されましたが、価格の高さと航続距離の短さで販売台数を伸ばすことができませんでした。今回の改良では、こういった問題を改善し、それに加えて、トヨタ純正普通充電器の設置補助を行うなどインフラ面の不安も解消して、EVユーザーのすそ野を広げる狙いがあるようです。

ここがPOINT!

これまでEV販売の障壁となっていたのは価格の高さと航続距離の短さ、そして充電スタンドの少なさでした。ここにきて、価格と航続距離が改善され、また充電スタンドも急速に増加されています。現在、世界の潮流としては、一時のEVからHVに流れが変わりつつありますが、これを機にEVが普及すれば、日本発で潮目が変わるかもしれません。

2 中古車流通のあれこれ

【近年急速に拡大している販売形態「自社ローン」とは】

国内の中古車小売販売台数は、昨年は新車供給が低迷したことで一時的に押し上げましたが、長期的に見ると人口減少、少子高齢化と言った構造的な問題により、マイナス成長が続いています。そんな傾向の中で、近年右肩上がりで成長を遂げているビジネスモデルがあります。それが「自社ローン」です。今回はあくまでも客観的に、この現象についてお伝えします。

【信用情報など不安がある層をターゲットとした展開】

このところ「自社ローン」を展開する企業は増え、「自社ローンの一括審査サイト」まで誕生していますが、このビジネスモデルで強烈なインパクトを与えているのが、顧客のターゲット層です。その層とは、過去に自己破産や任意整理など信用情報に不安のある人や、収入が少なく不安定な非正規雇用者や外国人労働者、また学生や年金受給者などの特定の層のことです。この背景には、コロナ禍以降、雇用不安や信用情報の問題を抱える層が増加したことがあるようです。

今回、「自社ローン」を展開する3社の形態をまとめてみました。

それぞれのキャッチコピーを見ると「車のローンでお困りの方、必見」「車の購入ができないすべての方へ最後の砦」「完済後は信用情報が回復して、一般的なローンなどが通りやすくなる」と言った感じで、これまでの中古車販売ではあまりなかったフレーズではないかと思います。

あと、信用不安な層を対象としている割には、各社ともに90%以上の高い審査通過率になっています。ちなみにカードローンの審査通過率が消費者金融業者で40%~50%程度、銀行系カードローンで30%程度ですから、それと比較してもかなり高いと言えます。これは従来のように信販会社を介さず、自社で独自審査をしているからのようです。ただ中には、ローン会社と提携しているケースも見受けられますが、その場合でも審査率は高く、短期間で審査しています。

【対象の販売車両には、すべて遠隔制御装置を設置し、リスクをヘッジするケースも】

審査通過率が高いのは驚きですが、実際に完済できないようなリスクが発生しないのか、ふと疑問が生じます。しかし各社とも色々と対策を講じているようで、例えば某社では、対象の車両すべてに遠隔操作可能な装置を設置して、引き落としが出来ない場合は、エンジン始動が出来ないようにし、支払いをすれば、再利用可能にするよう対応しています。それでも支払わなければ、所有権は企業側にあるので車両を回収するようですが、実際にそうなるケースは極めて少ないようです。この装置の設置は必須条件で装置費用や取付工賃、また月々の通信費を含めて、かなり高額になりますが、これらも支払い総額に含まれます。それ以外にも必須の有償オプションがあり、結果的に車両の利益も含め、利幅はかなり高いようです。

ここがPOINT!

かつてバブル全盛期の景気の良い時代にも信用不安に陥ってしまう人たちは、少なからずいましたから、これまでも潜在的な需要はあったのだと思いますが、今回ご紹介したようなビジネスモデルへの変遷は、コロナ禍以降に生じた社会情勢の変化によるものかと思われます。

3 どうなってるの中古車輸出

【スリランカ向け中古車輸出で起きた短期的な変調をどうみるか!?】

今年これまで好調な中古車輸出を牽引してきたスリランカですが、8月に変調が生じています。7月は1万1531台の中古車が同国に向けて輸出されましたが、翌8月には5767台とほぼ半減しています。今回は、スリランカで今、何が起きているのか、またこの現象は一時的なものなのか、今後の見通しについて、レポートしてみます。

【変調の要因①現地で港湾、通関、登録などの業務がオーバーフロー】

スリランカは2022年にデフォルト(債務不履行)に陥りましたが、そこに至るまで慢性的な貿易赤字が続き、主要な外貨獲得手段は外国人観光客誘致と出稼ぎ労働に集中していた中で、20年以降コロナ禍に見舞われ、より外貨の確保が難しくなり、同国政府はあらゆる輸入品に対して、立て続けに規制を発動したことで、日本からの中古車輸出は事実上5年間

停止されていました。

こうした経緯で、7月は単月で1万台超の中古車が日本から輸出されましたが、単月では、もちろん断突の過去最高です。それもこの台数が同国第三の国際港であるハンバントタ港に集中したのですが、どうやらこれによって港湾の作業や通関業務がオーバーフローしてしまったのが、8月変調の第一の要因のようです。冷静に考えてみても、半年前までは、取扱量がほぼ0であったものが、一気に月間で1万台超もの中古車を処理しなければならなくなり、港湾作業や通関業務などにおいて、スペースの確保や人員の補充で支障をきたしたのは、やむを得なかったのだと思います。また同様に国内の自動車登録業務についても、この5年間は新車、中古車合わせても全国でせいぜい月間100台にも届かなかった台数が、わずか半年で100倍になっているのですから、尋常ではなかったようです。

2025年1月~8月 スリランカ向け中古車輸出台数(乗用車+商用車)月間推移

【変調の要因②中国製新車EVの過少申告問題で7月に駆け込み需要が発生】

改めて、冷静にスリランカのマーケットを考えますと、5年振りに輸入を解禁したとは言え、単月で1万台超は異常な台数です。

実はそこには、現地で8月からL/C(貿易決済として銀行が振り出す信用状)が厳格化される(輸入額の過少申告対策)との噂が流れたことで、7月に駆け込み需要が発生し、8月はその反動との見方が変調の第二の要因として挙げられます。 実はこの噂が流れたのには伏線があります。それは中国製新車EVの輸入に関して、関税の過少申告(アンダーバリュー)問題が起き、実際に輸入された新車EV約1000台が港で差し押さえられたこともあって、これが日本の中古車輸入にも飛び火するだろうとの推測から、噂が独り歩きしたのではないかと思われます。

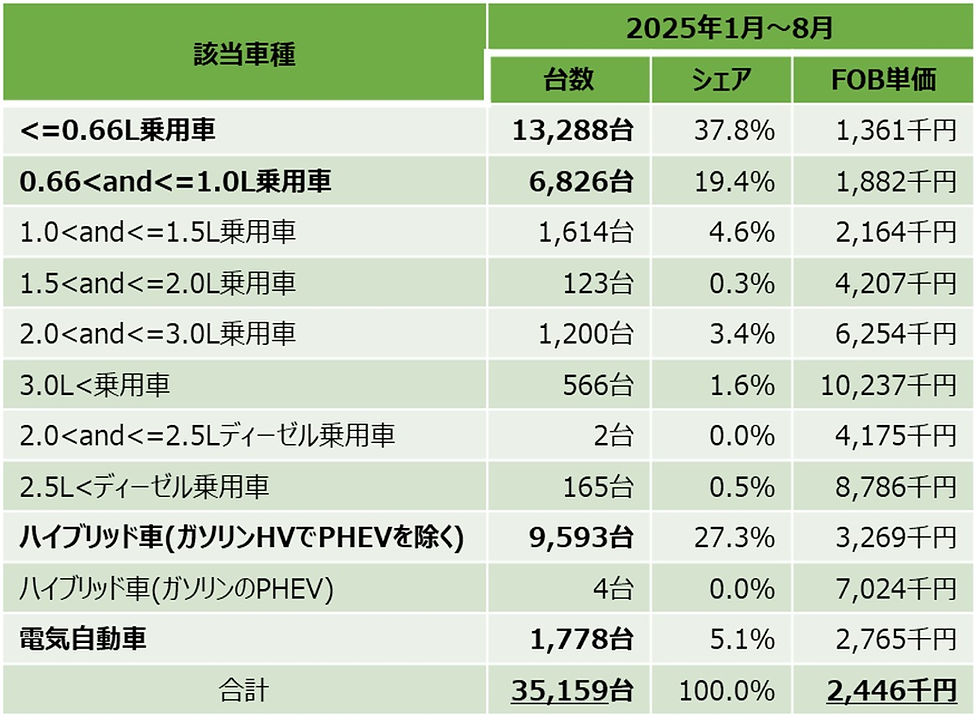

スリランカ向け主要中古乗用車(2025年1月~8月)

【今後の見通し】

実際にL/Cの厳格化という事実は見当たらず、あくまでも噂に過ぎなかったようです。そして最新の現地情報によれば、車両で溢れかえっていた港湾も落ち着きを取り戻し、通関業務や登録業務も順調に処理されているとのことであり、現在受け入れ態勢に問題はないようです。他方、今年8月まで輸出された中古車(乗用車)のFOB単価は244万6千円でかなり高額ですが、その総額は860億円にも達します。実はその同額以上の関税収入が同国の歳入として納められ、同国の再建に大いに貢献している事実があります。これに対してIMF(国際通貨基金)も高く評価していることから今後、規制を緩和することはあっても厳しくすることは考えにくいと言えます。

以上のことを総合しますと、今後も恐らく5~6000台規模で安定的に輸出されると言う見方が妥当かと思います。

スリランカ向け中古車(乗用車)輸出台数の車種別内訳&FOB単価

ここがPOINT!

前月号でも一部紹介していますが、以前(5年前)と比べ、軽自動車の需要が飛躍的に拡大していて、8月までの実績でも乗用車全体のうち37.8%を占めるまでになっています。その要因としては、燃費性能が高いこと。また小回りが利き実用的なこと。さらに輸入時の税率が低く、登録費用も抑えられるため、支持されているようです。この需要は今後も継続されますが、逆に言えば、国内における高年式の軽自動車の中古車相場の高騰も避けられないのかと思われます。

2025年11月号